- Cet évènement est passé.

Hôtel des ventes de Clermont-Ferrand

TABLEAUX DU XXe siècle – COLLECTIONS

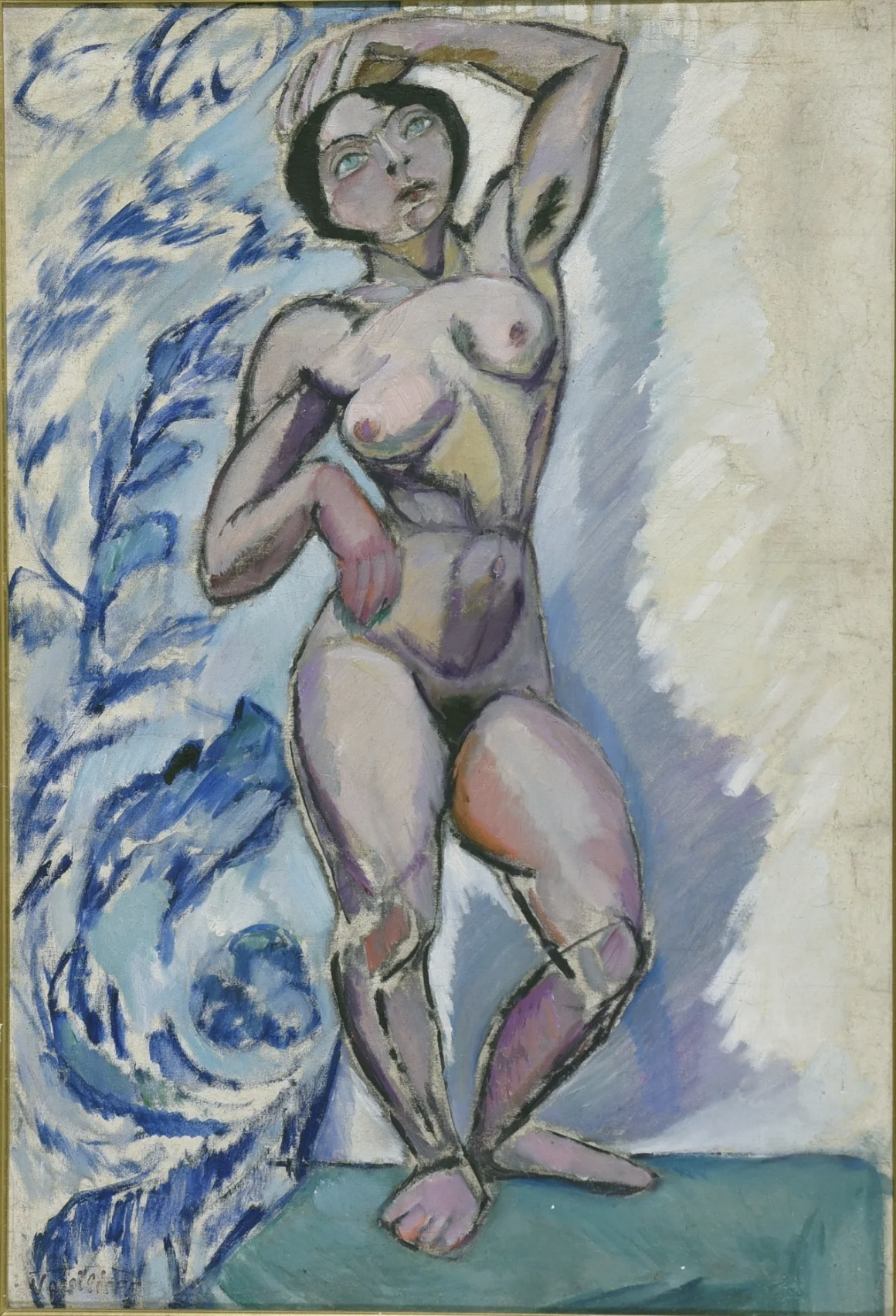

Marie VASSILIEFF (1884 – 1957)

Pose, circa 1915,

Hst, porte un cachet de la signature en bas à gauche,

74,5 x 51,5 cm

Rentoilé

Exposition : Galerie Philippe Hupel, Paris, 1969, n° 11

Nous remercions Monsieur Benoît Noël, co-auteur avec Claude Bernès (1941-2025) du livre : Marie Vassilieff – L’œuvre artistique – L’académie de Peinture – La cantine de Montparnasse (Sainte-Marguerite-des-Loges, Editions BVR, 2017) et qui a expertisé avec Claude Bernès de nombreuses œuvres ces dernières années, nous a envoyé les précisions suivantes :

« Je n’ai aucun doute quant à l’authenticité de cette œuvre, nommée Pose dans le catalogue de l’exposition de la Galerie Philippe Hupel (N°11) en 1969 et vendue par Maître Georges Blache en 1974 (N°150). Claude Bernès l’estimait également authentique et a conseillé, en 1982, à Solange Prim-Goguel de la reproduire dans son mémoire universitaire : Marie Vassilieff de l’avant-garde aux modes. »

« Pose », titre donné tardivement à ce tableau cubiste des environs de 1915 le résume partiellement. « Poses » lui conviendrait mieux car Marie Vassilieff (1884-1957) y développe gracieusement dans l’espace et le temps, un modèle de son Académie d’art vivant, sise à Montparnasse. Difficile à tenir longtemps au plan physique, cette pose audacieuse est avant tout plastique. Sportive, la modèle aux genoux fléchis et aux bras tant déliés que contraints, contient un basculement arrière par la contraction de son dos, de son bas-ventre et de son torse. Toutefois, loin de ployer sous la durée d’une pose controuvée, elle se déploie avec bonheur, confiante dans l’aptitude de la peintresse à révéler d’elle-même une image subliminale.

De fait, très moderne, Marie Vassilieff négligeant un classique point de fuite fait des yeux rêveurs du modèle, le vrai point de convergence du tableau. La poitrine aux seins vus depuis deux axes distincts et évoquant une palette de peintre ou les poils drus sous le bras sont autres griffes d’un savoir-faire consommé et assumé. La part d’imaginaire du modèle s’offrant résolument aux regards, l’air de rien, est implicitement souligné par sa part d’ombre, subtil camaïeu bleu-cendré. Ce faisant, Marie Vassilieff allie les décompositions formelles de Pablo Picasso aux rutilantes teintes d’Henri Matisse. Elle valorise ici, le galbe musculeux d’une épaule et là, l’aplomb d’une voûte plantaire sur le piédestal. Elle prolonge la rêverie du modèle par un tissu russe riche en efflorescences et quasi fragrances florales.

Au-delà du style, la subtile pictoresse et énergique directrice d’académie a essentiellement gagné la confiance de son modèle, qui en ne celant rien d’elle, nous en apprend subrepticement beaucoup sur nous-mêmes. C’est-à-dire sur les infinis moyens de la peinture de nous aider à appréhender le monde, au double sens de le saisir et d’en avoir moins peur. En sus, Marie Vassilieff, qui s’estime : « ni homme, ni femme » dans ses Mémoires de la bohème conservés par Claude Bernès, ne se contente pas de peindre un être androgyne mais délivré des genres assignés ou pas.